科普套盒文创故事

封面

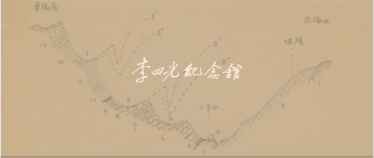

封面地质素描手稿为李四光绘制的湖北建始茅田附近地质地形切面。手稿收录在《中国冰期之探讨》,文章载于中央研究院《学术会刊》,1942年11月,第1卷,第1期。

封面“李四光纪念馆”为李先念1989年题写。为纪念著名的科学家、教育家、社会活动家和伟大的爱国主义者李四光,中共中央宣传部批准在李四光旧居建李四光纪念馆。1989 年 10 月,李四光纪念馆建设完成并开馆,全国政协、中国科协、中国科学院和原地质矿产部联合举办了纪念活动,前国家主席李先念为纪念馆题写了馆名。

一、李四光题字卷轴

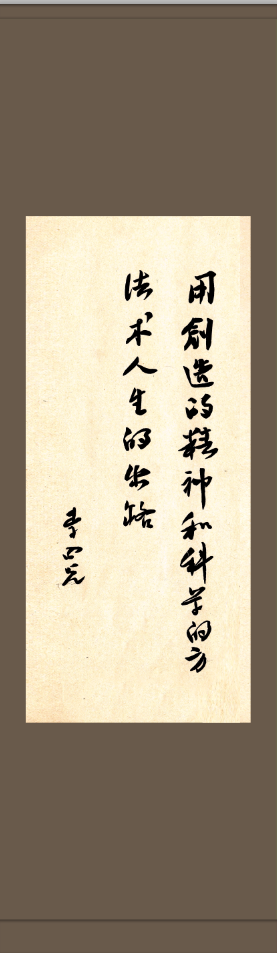

1928年, 国民政府决定组建国立武汉大学,李四光受蔡元培委托,加盟建设筹备委员会,负责在武昌郊外勘察校址并修建新校舍。1932年,国立武汉大学正式迁入珞珈山新址。李四光应邀参加武汉大学新校舍落成典礼,并为武汉大学第一届毕业生题字“用创造的精神和科学的方法求人生的出路”。

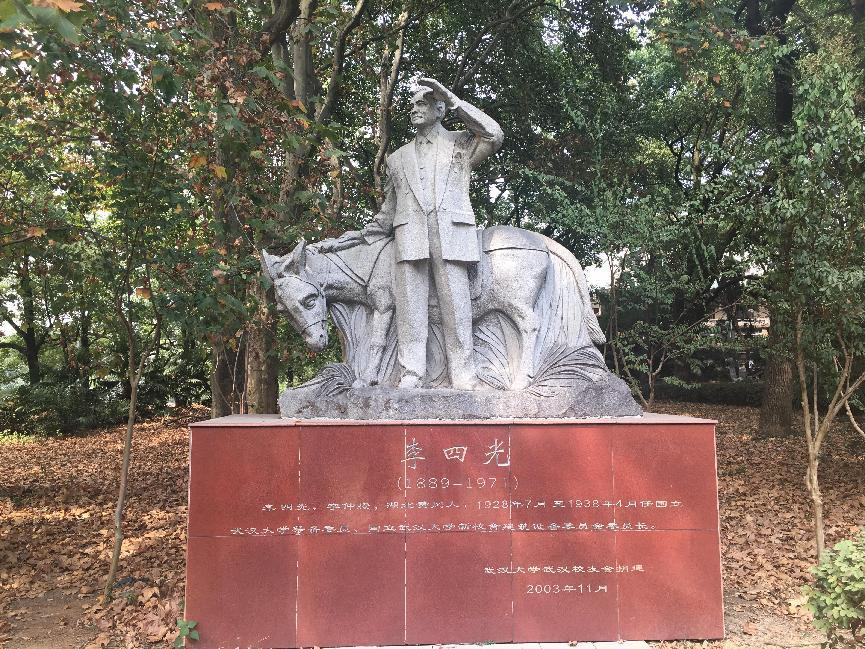

武汉大学校园内李四光勘察校址的石雕像

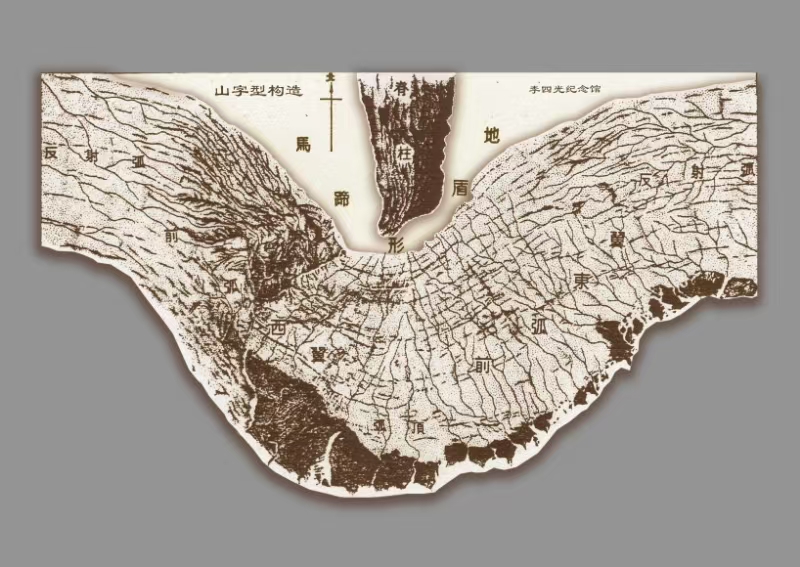

二、山字型构造冰箱贴

李四光在《地质力学方法》中提出多字型、帚状、山字型、入字型等多种构造型式。他认为“山字型构造”可能是发育最广泛,也是对地壳运动的研究最有用的。山字型构造体系,主要由前弧、反射弧、脊柱和马蹄形盾地几部分组成。它反映了当大陆整体向赤道挤压前进时,在某些地方或地点,遇到了对称或不很对称的阻力,在两个阻力点之间,就出现了凸出的前弧。凹侧的脊柱,指向前弧的顶部,但不会穿过弧顶。一个山字型展布的范围及其深度,正是这个地区构造应力场和地应力长期作用所显示的结果。

山字型构造,虽然是李四光鉴定的一系列构造型式中的一种,但他谦逊地指出:“山字型构造的基本概念并不是新的”。比如苏士很早就已经认识了在苏联的伊尔库茨克有一套弧形山脉。至于采用的实验方法,李四光认为,则是受了德田的启发,贡献应归于他。这反映了李四光对待科学工作继承性问题的态度是严肃的。他认为“科学是老老实实的东西,它要靠许许多多人的努力积累起来的”。

李四光做过的山字型泥巴模拟实验

三、书签组合

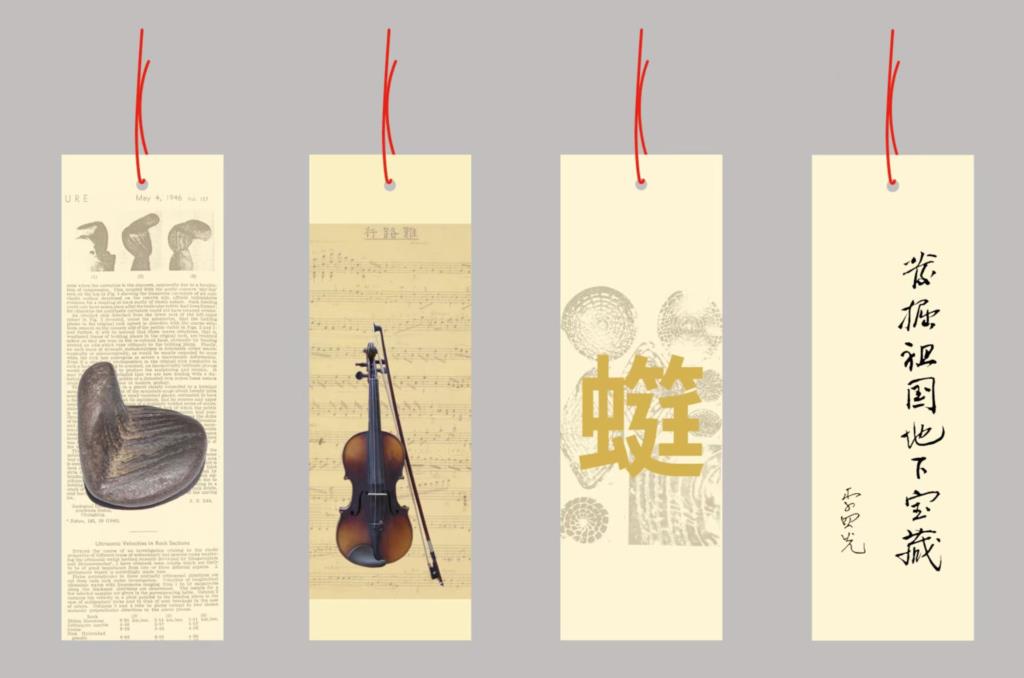

1、弯曲的砾石

20世纪30年代末,李四光的学生张更在广西桂林西南约20公里的一处冰碛层发现了这颗弯曲的砾石,引起了李四光的特别注意。砾石成分是细粒石英砂岩,一般认为比较坚硬且性脆,而从砾石变形来看,其具有弹塑性是十分明显的。经过研究李四光认为,砾石是由于在冰川的荷载下,以某种方式变形的。变型是由于砾石的一半被固紧,而另一半受到冰流的前推作用形成。砾石的弯曲没有高温作用因素,时间的因素是重要的。1946年李四光在英国自然杂志发表文章《A Bent Pebble》(《一个弯曲的砾石》)。李四光对这个变形小砾石爱不释手,经常携带在身,以致衣服口袋都被石子磨破,他像宝贝一样把这块弯曲的砾石一直保留在身边,直到逝世。

2、小提琴曲《行路难》

《行路难》是一份“无心插柳”却载入中国乐坛史册的曲谱。1990年,上海音乐学院教授陈聆群,在我国著名音乐教育家萧友梅的遗物中,发现了一份乐谱,眉端工整地写着曲名“行路难”,右上角写着李四光的原名“仲揆”二字,右侧空白处标记着“1920年正月作于巴黎”。曲谱背面写了5行19小节乐曲,为编曲草稿,注明了创作时间1919年11月20日、创作地点巴黎,右上角还标注了李四光的英文名J.S.Lee。经考证,《行路难》确定为中国的第一首小提琴曲,作曲者是李四光。小提琴则为李四光在英国留学期间购买。

《行路难》是严重民族危机下,李四光成长经历和内心活动的诠释。乐曲的前面部分哀伤悠长,抒发了他对复杂社会局势的愤郁不平和对国家命运的担忧;乐谱中间部分曲调激昂,将整首曲子推向高潮,结尾处又渐回平静,体现了李四光尽管内心苦闷挣扎,却仍倔强地坚持着对光明的渴望与追求,坚守着为祖国奉献自己的勇毅决心,情绪的转变源自于少年时期立下的报国初心,以及成长过程中坚定的信念使命。说到“行路难”,不得不提及李白的诗作“行路难,行路难。多歧路,今安在?长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”。李四光谱成的曲调与李白诗词所描绘的心境异曲同工,这也许就是小提琴曲名字的由来。

3、䗴科化石

“䗴”是李四光创造的汉字。是一种浅海的单细胞动物,栖居海底,靠丝状伪足伸缩爬行。其形态像纺锤,故又称之为纺锤虫。在我国人们习惯称纺锤为“筳”,但由于“筳”不是生物,“筳蜗”这个名词很容易被人误解为“筳状的蜗牛”,而实际上李四光的原意是“蜗状之筳”。为此,他索性把“筳”字加上“虫”字旁,这个“䗴”字就这样被创造出来了。

李四光对䗴科化石进行了系统研究,建立了分类标准与鉴定方法,为微体古生物研究开拓了新道路,不但解决了中国石炭-二叠纪地层划分问题,也推动了欧美相关地层的研究工作,为寻找煤炭资源提供了依据。此外,李四光通过这一研究,对石炭-二叠纪的海陆分布与变迁得出新认识,对研究海水进退规程和地壳运动规律提供了重要依据。

4、李四光为北京地质学院题字

1952年全国开始进行大专院校的部分院系调整工作,经高教部和地质工作计划指导委员会共同商议,在北京大学、清华大学地质系及有关学系的基础上,扩大建立了北京地质学院,李四光亲自兼任北京地质学院筹备委员会主任。“发掘祖国地下宝藏”为1952年11月1日,李四光在北京地质学院开学典礼上的题字。

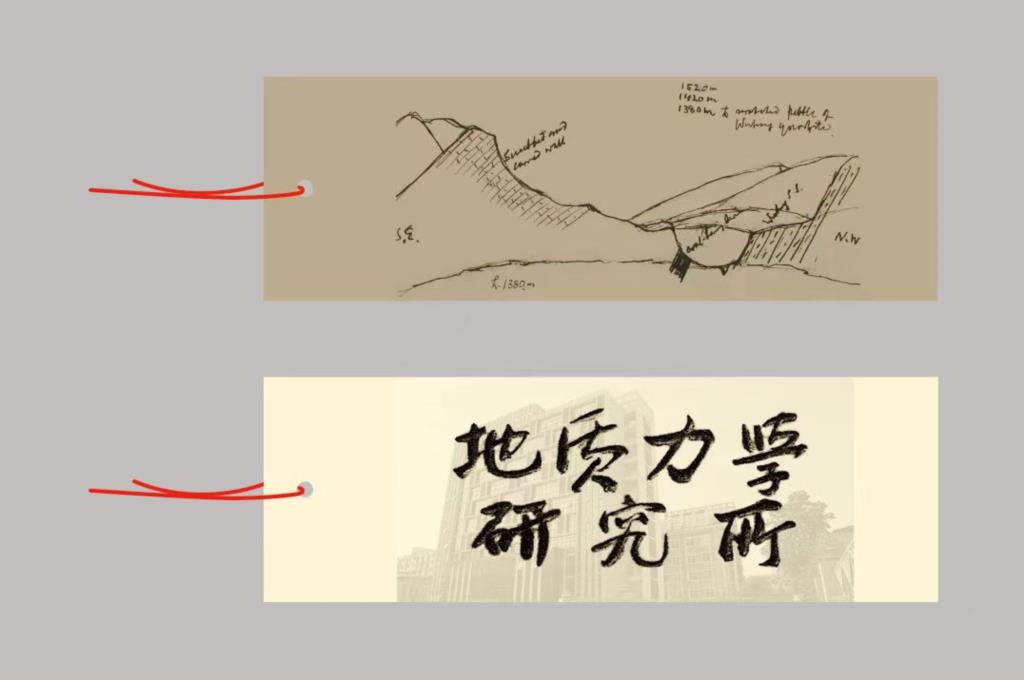

5、李四光的地质素描手稿

抗战时期李四光考察冰川时的地质素描和笔记

6、李四光为地质力学研究所题字

在周恩来总理的关心支持下,1956 年 ,地质部部务会议作出了成立地质部地质力学研究室的决定,办公地点设在地质部的地下室,由李四光直接领导。地质力学研究室的创建,使地质力学这门新生的学科获得了广泛应用和日益完善的基本条件。1959年,“地质力学研究室”更名为“地质力学研究所”,所址迁往北京西山象鼻子沟,李四光兼所长。1962年,地质力学研究所随李四光新居搬迁往北京西郊紫竹院公园北。李四光亲自题写了地质力学研究所所名。